L’architecture singulière du Centre Pompidou

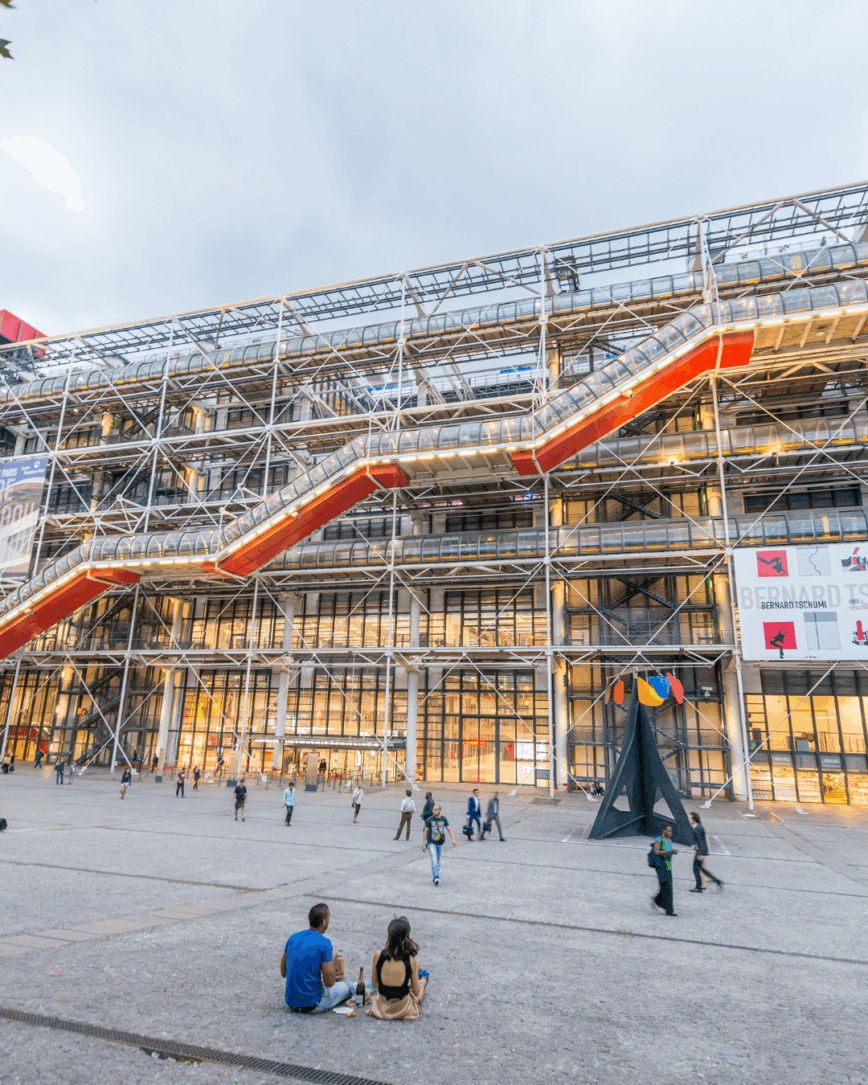

Le Centre Pompidou, dont le chantier de rénovation devra durer cinq ans, a fait son au revoir (à défaut d’un adieu) au public en ce weekend d’octobre, avec de nombreuses festivités au programme. L’occasion de revenir sur l’histoire de l’architecture de ce lieu mythique, complexe et audacieux, planté en plein Paris.

Le projet d’un centre d’art « extraordinaire » en plein Paris

Le Centre Pompidou a été inauguré en 1977. Comme son nom l’indique, c’est Georges Pompidou qui a été à l’origine de cette initiative : il voulait donner à la capitale française un « centre d’art extraordinaire » à mi-chemin entre musée, espace de création et de recherche.

Les architectes sont évidemment emballés par ce grand projet hybride : pas moins de 681 dossiers seront déposés pour le concours international qui lui est dédié. Et c’est l’équipe conduite par Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini qui remporte le gros lot, qui a alors pour nom de code « Projet 493 ».

Rendre visible ce que l’architecture cache normalement

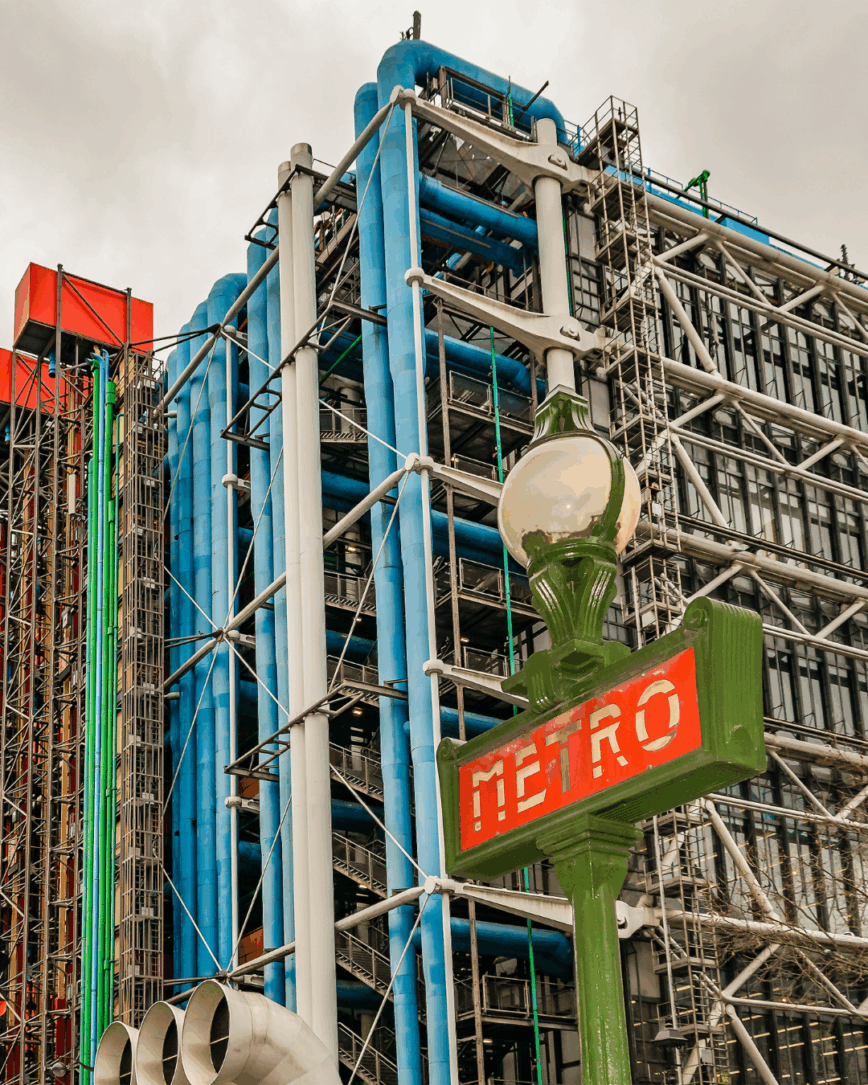

Leur projet se démarque par une spécificité évidente, un trait visible et dès le départ au coeur de toutes les discussions : le fait que sa structure et ses conduits techniques soient volontairement exposés et mis à nus.

Les architectes ont ainsi fait le choix de laisser « sortir » tout ce qui est habituellement caché. Gaines de ventilation, canalisation, escaliers mécaniques (entourés d’un tube de verre transparent), ascenseurs… Le bâtiment ne sera pas un temple fermé mais une machine active, transparente, ouverte sur la ville.

Le parti pris esthétique est radical, et ne fait évidemment pas l’unanimité. Les critiques parlent alors « d’usine à gaz », de « raffinerie » en plein Paris. On évoque à ce sujet « une furieuse polémique ». Une manifestation a même lieu le jour de l’annonce du lauréat, d’amoureux et fervents défenseurs de l’haussmanien traditionnel.

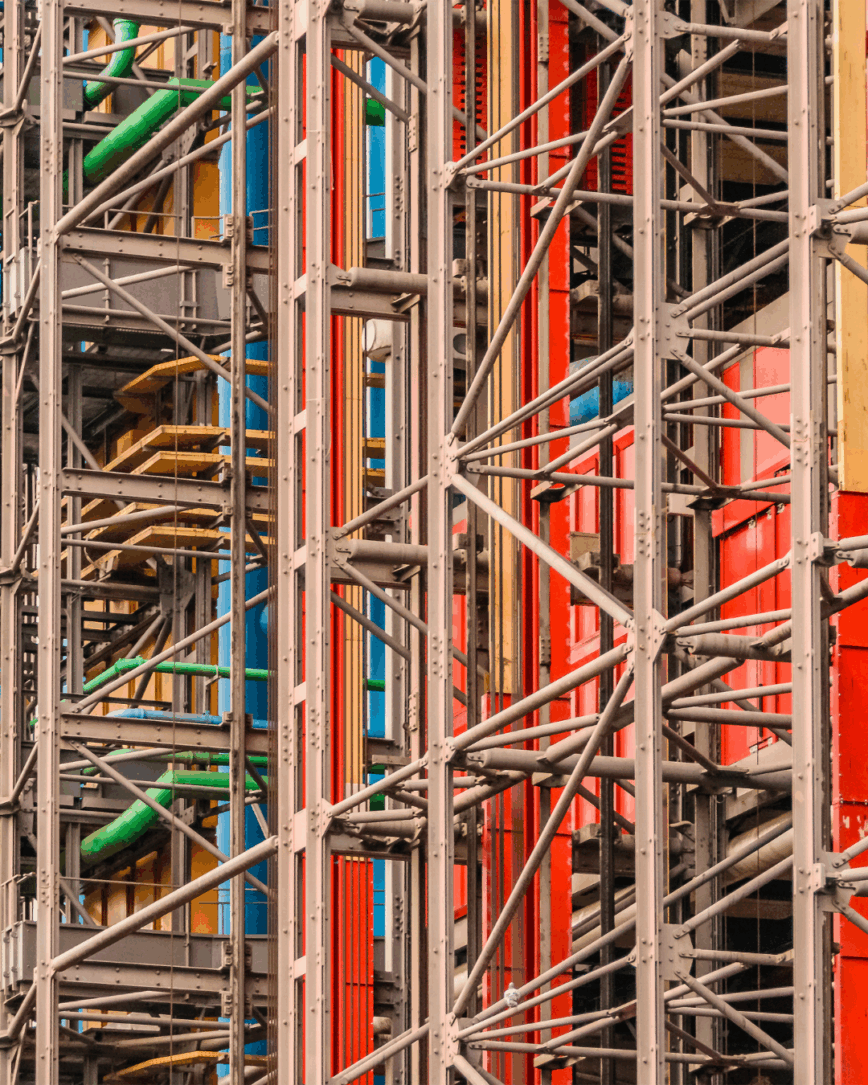

La signification des couleurs sur la façade du Centre Pompidou

Non seulement rien n’est caché, mais ces éléments sont mêmes audacieusement mis en valeur par des couleurs vives, qui chacune, correspondent à une utilité différente.

Le bleu est ainsi dédié à la circulation de l’air (ventilation et conditionnement), le vert à la circulation de l’eau (plomberie, climatisation, sécurité incendie…), le jaune à l’électricité, et le rouge à la circulation des biens et des personnes (Escalators, ascenseurs, etc).

A la dimension esthétique s’ajoute ainsi une dimension signalétique et technique, fonctionnelle. « C’est un édifice facilement modifiable qui a une durée de vie plus longue », estimait ainsi Richard Rogers.

Travaux, esthétique… le Centre Pompidou au coeur de controverses

Le Centre Pompidou s’inscrit aussi dans un ensemble, le plateau Beaubourg. Le place et le parvis sont pensés pour être piétons, un élément jugé essentiel pour Renzo Piano, dans une ville où la voiture régnait encore en maître.

Le Centre Pompidou est aujourd’hui reconnu comme l’un des actes majeurs de l’architecture du XXᵉ siècle. Il pose encore des questions d’urbanisme, de culture, de fonctions muséales.

Mais… il fait aussi face à des défis : vieillissement des installations, normes d’accessibilité, exigences énergétiques nouvelles… Autant d’enjeux que les architectes d’origine avaient anticipés en partie par l’idée d’évolutivité, mais qui nécessiteront de longs et vastes travaux d’aménagement, qui débutent en cette année 2025 avec la fermeture du Musée.